[Conferencia dictada durante el XXXVIII Simposio internacional «Tesmoforias: jornadas de investigación interdisciplinarias sobre risa femenina,” celebrado en Bogotá en junio de 2022.]

Señoras y… más señoras,

Es para mí un gran placer estar hoy con ustedes en esta ciudad que, con toda justicia, merece ser llamada la Atenas de América del Sur. Agradezco humildemente esta invitación que, francamente, no me esperaba. Aunque llevo varios años estudiando rigurosamente el tema de la risa femenina y su representación en la cultura Occidental, desde la antigüedad hasta nuestros días, debo reconocer que titubeé bastante antes de dar mi aceptación para participar de este simposio. Temía (y temo) no poder responder a las expectativas, tal vez excesivas, que en mí han depositado. Pero, ya lo ven, la bondadosa insistencia de mis invitadoras pudo más al fin que mi natural cortedad.

Me corresponde el honor de ser el primer expositor. Y es mi deseo poder complacer a esta ginecocrática audiencia con esta conferencia que, a solicitud de las organizadoras, lleva por título El chiste de Medusa.

(El conferenciante dirige al público una mirada indagatoria por sobre los anteojos)

Veo que estamos llenos hasta los topes (Pausa. Tose. Bebe agua) Admito que me siento un poco intimidado ¡No todos los días tiene uno ocasión de exponer ante un público compuesto exclusivamente por mujeres! Me siento como si fuera un invasor en el campamento de las Amazonas. O, ya entrando en materia, me siento como Perseo en su expedición a la gruta de las Gorgonas, aquellas monstruosas mujeres del mito griego con cabellera de serpientes y colmillos semejantes a los de un jabalí que, según el poeta Hesíodo, vivían en la dirección de la noche. (Se dirige a alguien del público) No vaya a ofenderse usted con la comparación. Los escritores helénicos hicieron todo lo posible para persuadirnos de que las gorgonas eran monstruosas. Sin embargo, basta recordar los nombres de las Gorgonas: Esteno (Fuerza), Euríale (Universalidad), y Medusa (Sabiduría). Aquellos no parecen nombres de monstruos, ¿verdad? No es casual que las Gorgonas conformaran una trinidad en la mitología clásica. Como las Gracias, las Furias, y las Parcas, las Gorgonas están emparentadas con las diosas madre o diosas de los orígenes pre-patriarcales de la humanidad, las que a menudo se presentaban en triadas asociadas a las tres fases lunares. En realidad, las gorgonas, llamadas «enemigas del hombre» por Esquilo, son la imagen negativizada de un poder femenino pre-patriarcal. Y Medusa ha sido a la vez la víctima y el símbolo más perdurable de la ancestral propaganda patriarcal anti-mujer.

Pero, como ya he dicho, las organizadoras de este evento fueron enfáticas. Me han pedido que les hable sobre el chiste de Medusa. Admito que lo primero que pensé fue: Me piden que cuente un chiste y yo tengo menos gracia que un sarcófago. Por lo general, arruino cualquier chiste que cuento. De hecho, cuando lo intento, no es infrecuente que me pierda en divagaciones, y que al fin acabe contando el final del chiste equivocado (Bebe agua. Se oyen risas) Por lo menos, tengo la certeza de que no soy gracioso a propósito. Pero, ¿cuál es el chiste de Medusa que es también el título de esta conferencia? Preciso es que se los cuente. No en vano dicen que un título es como una especie de promesa. Hay que cumplirla, no hay que defraudarla, ¿no es cierto?

Lamento decirles que esta será una de esas promesas que uno hace con los dedos cruzados. La razón es muy sencilla: sea cual fuere el chiste de Medusa, su contenido se perdió hace mucho tiempo y—que yo sepa— nadie lo sabe ya.

***

Medusa era originalmente una sacerdotisa poseedora de una envidiable cabellera, que fue violada por Poseidón, el dios del mar, en el templo de la diosa Atenea. Diosa de la guerra y la menos sorora de las diosas grecolatinas, Atenea decide castigar a Medusa por haber cometido un sacrilegio en su contra. De este modo, la convirtió en gorgona, el ser más horrendo y despreciable de la tierra. A diferencia de sus dos hermanas gorgonas, la desventurada Medusa permaneció mortal, mitad humana, mitad bestia.

Se dice que Medusa producía pavor entre los héroes más afamados de la antigüedad grecorromana por sus cabellos de serpientes y por convertir en piedra a quienquiera que mirara su rostro. Aunque suele aludirse a la mirada de Medusa, podemos suponer que la verdadera amenaza provenía de su boca, que a menudo se representa con gesto burlón y con la lengua colgante. Podríamos conjeturar también que Medusa se reía de un chiste nacido de su propio ingenio, un chiste que compartía con sus hermanas gorgonas. Podríamos, por último, pensar que era esa sonrisa lo que dejaba de piedra a los hombres, indiferentes al humor de las gorgonas o incapaces de comprenderlo. Les decía antes que el nombre de Medusa significaba sabiduría. Y la sabiduría puede perfectamente asumir la forma de un chiste. Hablamos, entonces, de una antigua sabiduría femenina que fuera cubierta de un aura malévola y monstruosa por el mito patriarcal.

Pero el mito, en la forma en que ha llegado hasta nosotros, no nos ayuda a confirmar dichas conjeturas. Sabemos, en cambio, que aconsejado por Atenea Perseo se valió de un espejo en su escudo para evitar mirar directamente la sonrisa de Medusa y así consiguió decapitarla. Como tantos otros mitos antiguos que exaltan guerreros asesinos de mujeres-serpientes, la decapitación de Medusa remite al fin del control femenino sobre lo sagrado y a la instauración del orden patriarcal. Esta violenta usurpación ha quedado inmortalizada en infinidad de estatuas que, a través del tiempo, han representado a Perseo enseñando en alto cabeza de la gorgona derrotada, con la risa quebrada.

Si hubo, pues, un chiste de Medusa, este quedó atrapado en la punta de la lengua de la gorgona, dentro de esa boca sellada para siempre, llena de palabras impronunciadas. No puedo, en consecuencia, contarles el chiste de Medusa.

De lo que yo puedo hablarles con mayor holgura y autoridad, es del miedo ancestral que la risa femenina ha provocado en los hombres educados en el patriarcado, desde Medusa hasta el presente día. Por supuesto, ustedes pueden alegar, con toda la razón del mundo, que tenerle miedo a la risa de las mujeres es una soberana idiotez. Y si de miedo se trata, las mujeres tienen razones mucho más serias para tenerlo. Supongo que más de alguna recordará ahora la cita atribuida a Margaret Atwood: “Mientras los hombres temen que las mujeres se rían de ellos, las mujeres temen que los hombres las matemos.” Eso es cierto. Tan cierto que, como ya vimos, uno de los mitos más antiguos que podríamos relacionar con el temor masculino a la risa femenina termina con la decapitación de una mujer.

(Se escuchan risas)

A riesgo de traicionar sus expectativas por segunda vez en menos de cinco minutos, les advierto que, a partir de este momento, voy a leer. Hay quien opina que las mejores conferencias son improvisadas. No es mi caso. Mis dones improvisatorios son muy discretos. Yo únicamente soy capaz de improvisar cuando me he preparado previamente. De hecho, este pequeño exordio lo traía más o menos memorizado.

(Hace una pausa. Extrae un voluminoso legajo de papeles de su portafolios. Las risas persisten).

Bien, voy a empezar con mi lectura apenas se haga silencio. Silencio, por favor.

(Pausa. Crecen las risas).

Es curioso, parece que cuando pido silencio usted se ríe aún con más estrépito. Sí, me refiero a usted, la señora del velo negro en la última fila. Sí, usted, ¿tendría la bondad de reírse en silencio?

¡Ríanse en silencio!

Que las señoras miren en silencio y se rían en silencio, que no hagan sonar aquí su voz cantarina, que se lleven su cháchara a casa, para que no sean una molestia para los hombres también aquí como lo son en casa.

La cita pertenece a la comedia Poemulus del dramaturgo romano Plauto, estrenada en Roma el año 190 a. C. Quien las pronuncia es el prologus, un personaje recurrente en la comedia antigua, especie de telonero que saltaba a escena momentos antes de que la función diera inicio con la misión de captar la atención del público y de crear expectativas sobre la obra que estaban por presenciar. El prologus solía dirigirse de forma jocosa a los espectadores e, incluso, como ocurre en este caso, tomaba un papel activo en el control del ruido de fondo de la multitud. Claro está, no todos los asistentes eran tratados por igual. Como ha quedado registrado en este viejo libreto teatral, el prologus se cuida de no lanzar sus dardos a los hombres ilustres que ocupan las filas de cercanas al proscenio. Y si bien demanda silencio de parte de figuras masculinas, como los esclavos y los lictores u oficiales romanos, su veto a los sonidos femeninos es especialmente radical. Dicho en breve, a las mujeres se les prohíbe reír al presenciar una comedia. O, más exactamente, se les invita a reír sin emitir ningún sonido. Ese era el chiste. Señoras, ¿ustedes no se han reído? Pues los romanos seguramente se tronchaban de risa.

Si aquella invitación en verdad resultaba divertida, hay que reconocer que su humor es bastante retorcido. Y es que, en el fondo, a las mujeres se les está prohibiendo emitir el mismísimo sonido que los dramaturgos, productores y actores de una comedia desde siempre han ansiado escuchar de parte de su público. Pero hay algo más. El chiste del prologus nos da a entender que los sonidos que salían por las bocas de las mujeres eran algo molesto e indeseables para los hombres de la antigüedad, tanto dentro como fuera del teatro.

La mitología grecorromana aporta un abanico asombrosamente diverso de mujeres de cuyas bocas emanan sonidos que para los hombres resultan horribles e insoportables. Ejemplo de esto es el temible gemido que brotaba de las numerosas cabezas de serpientes que formaban la cabellera de Medusa. Pero, además, tenemos la voz seductora y fatal de las sirenas; el temible alboroto de Artemisa y las amazonas mientras atravesaban el bosque; la inquietante locuacidad de la ninfa Eco, la hija del aire, que acabó convertida ella misma en un soplo.

El caso de Eco es especialmente elocuente. Puesto que la ninfa había usado el don de la palabra para engañar a Hera, el feroz castigo de la diosa fue que Eco no pudiese decir otra cosa más que el final de las frases que oyera. Para colmo de males, estaba Eco enamorada del frío y vanidoso Narciso. Este, al notar que la ninfa contestaba sus palabras con iguales palabras, imitando su tono y timbre de voz, se sintió burlado y la desdeñó. Abandonada y echada al olvido, Eco se extinguió hasta quedar convertida en aquel ruido hueco y burlón que mana de las cavernas y sitios solitarios.

Eco no podía callar cuando otro hablaba, razón por la cual el dramaturgo Sófocles la describe como «la niña sin puerta en la boca.» Justamente, poner una puerta en la boca de la mujer, tapiar esa puerta con un cerco muy duro y firme, puede considerarse uno de los proyectos centrales de la cultura patriarcal desde la antigüedad hasta nuestros días.

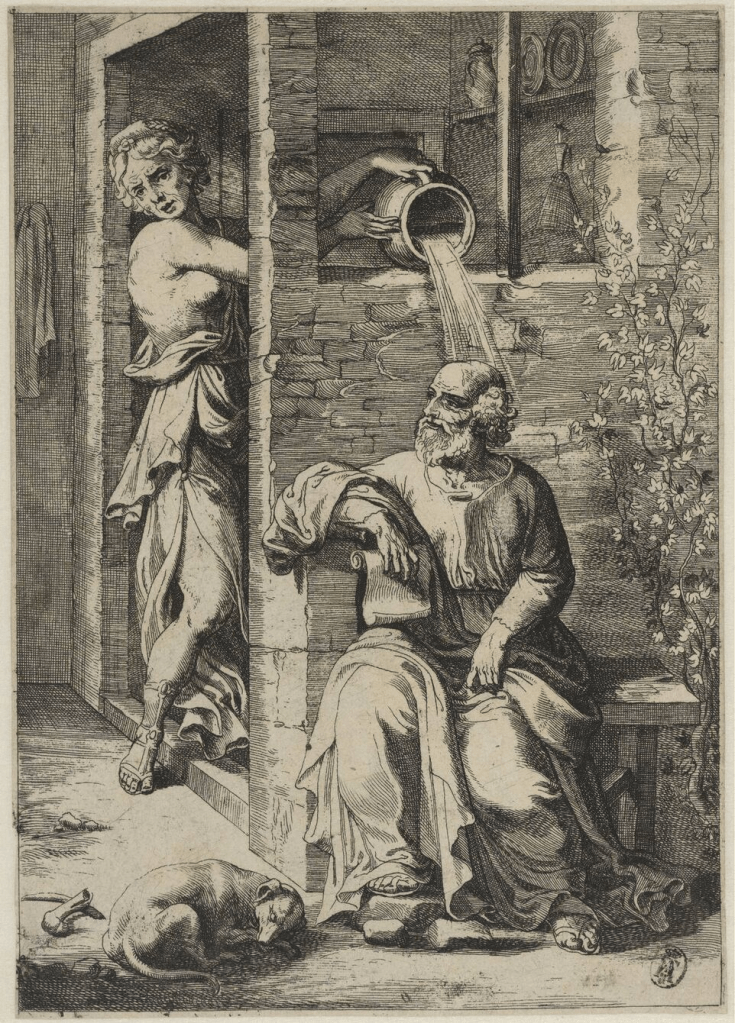

Los retratos satíricos que, desde la Antigüedad, los hombres hemos pintado de las mujeres han servido para exorcizar la ancestral inquietud masculina ante la apertura sin límites de la boca femenina. De Sócrates, el más sabio entre los griegos, fundador de la filosofía occidental, se decía que debió padecer el ruido que constantemente expelía la boca de su mujer Jantipa. Al ser consultado por Alcibíades, uno de sus discípulos, acerca de cómo se las arreglaba para aguantar los terribles gritos e insultos de su esposa, Sócrates habría contestado: “Pues al igual que aguantas tú el graznido de tus gansos”. Alcibíades, algo sorprendido, le dijo: “Pero me dan huevos y crían”, a lo que respondió el filósofo “también me da a mí Jantipa hijos.” Jantipa es famosa por su malhumor, sus quejas y sus constantes escándalos públicos. La anécdota más divulgada sobre ella nos dice que en una ocasión, luego de insultar a Sócrates y correrlo de la casa, le arrojó encima el contenido de un orinal. Ante lo cual, Sócrates habría exclamado con resignación: “Ya sabía yo que después de los truenos, viene la lluvia.”

Los retratos que los discípulos de Sócrates dejaron de la esposa de su maestro nos la muestran como el arquetipo de la esposa de bata y pantufla, con tubos en la cabeza y el uslero en la mano. Jenofonte la describe como la mujer de peor carácter del mundo, mientras que para Platón era el emblema de la esposa regañona, berrinchuda e insoportable. Y acaso Aristóteles tuviera a Jantipa en mente cuando dibujaba, por contraste, el retrato ideal de la mujer virtuosa. En su Política, el filósofo escribió que mientras el valor de un hombre se demuestra por su autoridad, el de la mujer se exterioriza justamente mediante aquellos rasgos que Jantipa no poseía: obediencia y silencio. “El silencio es la gloria de la mujer,” sentenció Aristóteles. Y conste que esta era una de las pocas virtudes que este filósofo le reconocía al género femenino.

Los filósofos de la Antigüedad sentaron las bases de una idea perdurable en el patriarcado occidental: que en las mujeres el silencio es oro y que lo suyo es callar. Sin embargo, el ruido de fondo femenino, risotadas incluidas, no ha dejado de molestar a los impacientes oradores a través de los siglos. Aquel ruido seguramente fustigó los oídos de San Pablo, uno de los principales difusores del cristianismo, quien escribió “que vuestras mujeres guarden silencio en la iglesia, porque no les está permitido tomar la palabra” (I Cor. XIV, 34). Según el apóstol, la «cháchara» femenina distraería a los hombres de la devoción a Dios. Las mujeres debían guardar silencio y dejar que los hombres manejasen el discurso. Si ellas querían saber algo, debían preguntárselo a sus esposos. En el siglo IV d.C., Juan Crisóstomo, uno de los llamados Padres de la Iglesia Católica, también sostuvo que a las mujeres se les debía prohibir hablar en la iglesia, incluso sobre asuntos religiosos. Haciéndose eco de lo dicho por San Pablo sobre la prohibición de las mujeres para ejercer el rol de maestras, Juan Crisóstomo sostuvo que las mujeres debían aprender, no enseñar, «porque así mostrarán sumisión con su silencio. Pues el sexo débil es naturalmente lenguaraz.» Y no se olvidó este santo varón de recordarnos que el primer hombre permitió que Eva le enseñara a comer la manzana, haciéndolo por ello culpable de desobediencia, y provocando nuestra ruina.

En el mundo tardorromano y durante toda la Edad Media, la orden paulina que conminaba a cerrar las bocas de las mujeres en la iglesia fue invocada, una y otra vez, como argumento para prohibir la prédica femenina y el que las mujeres pudiesen ser ordenadas sacerdotisas —prohibición que, en el credo católico, perdura hasta nuestros días. Para el imaginario medieval la mujer silente (y, por ende, virtuosa) era una excepción a la regla. En general, el uso femenino de la palabra era tildado de abuso. Por mucho que se esforzase, una mujer jamás podría alcanzar la elocuencia del orador. Su discurso era de antemano tildado de verborrágico, un diluvio verbal, incoherente e insustancial. Pero también peligroso. Alrededor de 1185, el poeta Andreas Capellanus escribió:

Todas las mujeres son indiscretas. A ninguna de ellas les para la lengua para injuriar a la gente o para hacer escándalo todo el día como un perro que ladra por la pérdida de un huevo, perturbando a todo el vecindario a causa de una nimiedad.

En el Romance de la Rosa, extenso poema escrito por dos hombres y que fuera un verdadero bestseller medieval, el personaje alegórico Dama Naturaleza aconseja a los jovencitos enamorados para que se guarden de confiar sus secretos y debilidades a sus amadas. Ellas inevitablemente los traicionarán debido a su incontinencia verbal:

¡Os callaréis, callaréis, callaréis, callaréis! Atad bien vuestras lenguas, porque nada irá bien si comparten vuestros secretos con las mujeres, tan orgullosas y prepotentes son, con lenguas tan mordaces, venenosas e hirientes.

Todas las mujeres, por naturaleza orgullosas, indiscretas y chismosas, arrastran al hombre a la ruina. Todas se asemejan maliciosa Dalila, célebre peluquera de Sansón, que lo hizo perder sus fuerzas, y luego reveló todos sus secretos. La incontinencia verbal es natural en las mujeres, concluye El Romance de la Rosa. Y no deja de ser curioso que Dama Naturaleza, ella misma una mujer habladora, sea quien nos revele este secreto femenino.

El estereotipo milenario de la incontenible locuacidad de las mujeres siguió reproduciéndose en las modernas formas de misoginia. En el siglo XVIII Lord Chesterfield, escritor, político y diplomático inglés conocido por ser un regulador de la urbanidad y las buenas costumbres, escribió que las mujeres empleaban el lenguaje de forma «promiscua» y sin tener en cuenta las normas gramaticales: “Los torrentes de su elocuencia, especialmente en la forma más vil, aturden toda oposición, y arrastran, en un montón promiscuo, sustantivos, verbos, modos y tiempos.” En el legendario Manual de Manuel Antonio Carreño, texto que se utilizó en los siglos XIX y XX en América Latina para enseñar a la juventud urbanidad y buenas maneras, se pueden leer fragmentos como estos:

…entienda la mujer, especialmente la mujer joven, que la dulzura de la voz es en ella un atractivo de mucha más importancia que en el hombre: que el acto de gritar la desluce completamente.

Añade este manual que son “actos inciviles y groseros”, entre las mujeres, el conversar o hacer cualquier otro ruido en medio del espectáculo y también “reír a carcajadas en los pasajes chistosos de una pieza dramática.” Como pueden ver, la misma petición del prologus romano reaparece 2000 años después, pero ya no como chiste denigratorio, sino como una exigencia seria ¡Ríanse en silencio!

Parece evidente que, desde los tiempos más remotos, el patriarcado occidental ha estado especialmente empecinado en controlar que los decibeles femeninos no se disparen. Con todo, hay que reconocer que probablemente no exista mejor prueba de lo vano y contradictorio de este afán que el milenario proyecto de acallar la carcajada femenina. Y es que una franca carcajada es, por definición, algo incontrolable. Mientras que una sonrisa puede fingirse, la explosión espasmódica de la risa es necesariamente un acontecimiento inesperado, espontáneo y ruidoso.

De alguna manera, en dicha contradicción radicaba la gracia del chiste del prologus cuando exigía a las espectadoras de la comedia romana que rieran en silencio. Sin embargo, esta exigencia, absurda como es, esconde también un propósito muy siniestro. Ella equivale a excluir a las mujeres de la comunidad que nace justamente a partir de la risa grupal, la carcajada compartida, el ruido colectivo de una multitud festiva al presenciar un acto cómico.

La risa es un fenómeno social. Tiene el poder de congregar grupos y crear comunidades. Y, en ese sentido, es la cosa más seria que hay. Una risa compartida implica, hasta cierto punto, la afirmación de los valores de un grupo; la risa los refuerza y permite un sentido de pertenencia. Dicho en breve, compartir una risa implica distinguir un “nosotros” y un “ellos:” quienes reímos y aquellos de quienes nos reímos. Por ello, prohibir que alguien participe en la risa pública es una poderosa forma de censura, ya que el marginado se convierte automáticamente en el objeto a expensas del cual nosotros podemos divertirnos. Para el caso, “ellas” (es decir, ustedes) han sido históricamente el objeto de nuestras risas. Y es por eso que, desde la antigüedad, escasean las fuentes que nos hablen, en femenino, sobre aquello que verdaderamente hacía gracia a las mujeres. En cambio, contamos con una sobreabundante (y repetitiva) tradición literaria de sátiras misóginas donde el objeto de la risa masculina son las mujeres, sus incontables vicios y defectos, sus legendarias artimañas e inconsecuencias.

El humor occidental es, en una medida desconcertante, un humor masculino teñido de misoginia. Paralelamente, el control de la risa femenina ha sido una constante preocupación masculina. Y ello se debe a que, tal y como los hombres somos educados en la idea de que somos los dueños de las palabras, nuestra cultura también nos invita a creer que somos los dueños de las carcajadas. El hombre, ya lo dicen, es el único ser que ríe. Que ríe al último. Que ríe mejor. El único con derecho y capacidad de hacer reír. El monopolio masculino de la risa ha negado a las mujeres el derecho a ser el sujeto riente y no meramente objeto de la diversión pública.

No es de ningún modo casual que, junto con el derecho a la palabra, el derecho a la risa haya sido históricamente negado a las mujeres. Y es que la risa, como la palabra, es una expresión de autonomía y poder. Si una mujer se ríe, ya se está rebelando.

(Se escuchan risas. El conferencista recorre el auditorio con su mirada. Tose, trata de sonreír. Prosigue su lectura)

Que los esfuerzos masculinos por controlar la risa femenina persistan a través del tiempo es la mejor demostración de que no hemos podido nunca cerrarles la boca a las mujeres. Y, aunque las fuentes antiguas guarden regularmente silencio al respecto, es evidente que las mujeres desde siempre han abierto sus bocas y se han reído hasta descuajaringarse, en público y en privado, con picardía y con hondura filosófica. Es de esperar que muchas veces se hayan reído de los hombres. Como la señora de allá atrás, que no ha parado de reír en lo que llevo de conferencia. No lo niegue. Se ha reído otra vez, no hay duda, se sigue riendo, aunque mueve la cabeza negándolo. Dígame señora, ¿se ríe usted de mí?

Galatea enseña los dientes

Debo aclarar, y sepan disculpar la interrupción, que este exabrupto no forma parte de la conferencia. (Pausa. Bebe agua. Tose y se seca el sudor con un pañuelo) Es de sobras sabido que un conferencista debe proyectar confianza, seguridad, aplomo, simpatía y fineza para con el público. Sin embargo, miles de años de narcisismo patriarcal no pasan en balde, señoras y más señoras. Una ancestral paranoia nos ha hecho creer a los hombres que el principal (si no exclusivo) objeto de la risa femenina debemos ser nosotros. En otras palabras, si las gorgonas se parten de la risa, con esas carcajadas que sencillamente no se pueden reprimir, el intruso Perseo siempre asumirá que se ríen a costillas suya, que cada una de las serpientes de su cabeza le saca la lengua bífida, burlándose cruelmente de él. A Perseo se le congela la cara. Tiene la expresión impávida, no entiende el chiste. Pero igualmente añade su propio remate tronchante y contundente: “¡Ninguna mujer se ríe de mí! Lo vas a pagar muy caro ¡Te voy a arrancar la cabeza!”

(Risas. El conferencista mira al vacío mientras hace sonar los papeles contra la mesa. Al fin, prosigue su lectura)

Si, en el imaginario patriarcal, la franca carcajada de Medusa amenazaba con volvernos de piedra, no parece casual que los hombres nos hayamos empeñado en esculpirles a ustedes una sonrisa ideal, lo cual, por cierto, se relaciona con nuestro atávico temor a ser objecto de la burla de las mujeres y a nuestro también atávico deseo de ejercer control sobre el cuerpo femenino. Desde muy antiguo, los escultores se han esmerado en tallar una sonrisa breve y moderada en la boca de sus mujeres de alabastro. Y aquella misma ha sido tradicionalmente la sonrisa exaltada por los poetas como el emblema de la belleza y la gracia femeninas.

Para explicarlo con otro mito, podría decirse que, desde la antigüedad, los hombres nos hemos empecinado en repetir la historia de Pigmalión, el escultor chipriota. Este mito ―contado por el poeta romano Ovidio en su epoeya-enciclopédica Las Metamorfosis― nos dice que, decepcionado de las veleidades de las mujeres, Pigmalión decidió permanecer soltero, sin una pareja con quien compartir su cama. En lugar de preocuparse del amor, el escultor se entregó por entero a su trabajo. Pasado algún tiempo, logró el prodigio de esculpir en marfil la estatua de la mujer más bella que pudo imaginarse. Tan perfecta le pareció esa mujer salida de sus propias manos, que Pigmalión acabó enamorándose de su creación. Se pasaba los días admirando a su estatua, la llenaba de besos y caricias, le susurraba palabras de amor, le llevaba regalos, la vestía con las más finas túnicas y joyas, e incluso por las noches tendía su estatua en su lecho y se acurrucaba junto a ella. Aunque fría y dura, le parecía que su mujer de marfil estaba viva ¡Todo gracias al arte! ―como enfatiza Ovidio presuntuosamente, acaso también dejando entrever su preferencia por aquella mujer estática, artificial, pero que parecía estar viva pues en ella el arte quedaba disimulado bajo la ilusión del propio arte.

Hacia el final del mito de Pigmalión, se nos cuenta que Venus, la diosa del amor, conmovida por la singular parafilia del escultor, quiso hacer realidad sus deseos y le concedió vida a la estatua. Es así como la estatua (anónima en el relato de Ovidio, aunque en los siglos venideros sería conocida como Galatea) comienza a respirar, suspira, abre los ojos, baja de su pedestal, reconoce a Pigmalión y acepta a su creador como su dueño. El relato concluye con las felices bodas entre el escultor y su obediente criatura.

En el imaginario patriarcal Galatea es el epítome de la virtud femenina: un cuerpo silente y complaciente. De ahí que la moderación respecto a sus movimientos y leguaje corporal, su discurso y sus ruidos, tradicionalmente ha condicionado la buena reputación de una mujer. Por contraste, la carcajada femenina ha servido históricamente para construir la imagen opuesta al ideal de la mujer modesta y pudorosa. Ya en la antigüedad grecolatina, la mujer cuya risa se desbordaba en público era equiparada con una prostituta. Más tarde, la primera modernidad dibujaría una carcajada estruendosa, desdentada y terrible en la boca de las brujas. Más recientemente, las excesivas risas de una mujer comenzaron a ser vistas como signo de locura e histeria. Y, entretanto, la historia de occidente ha estado plagada de hombres que ríen y bromean, a menudo de forma obscena y feroz, y que nunca han sido objeto de la misma vigilancia y reprobación.

Que la feminidad ideal ha sido esculpida por los hombres es algo difícil de negar. La historia del arte occidental nos entrega un inventario inagotable de Galateas, salidas del cincel, del pincel o del lápiz empujado por la mano del hombre ¿A qué mujer le cantan a menudo los poetas? A la del cabello dorado, las manos de mármol, los ojos cafés, las mejillas sonrojadas, la piel de lirios blancos, los labios de coral, los pechos como globos de alabastro. Ella siempre parece viva y acaso se movería si no le estorbara su recato y, ante todo, la obediencia que le debe a su creador. El mito de Pigmalión puede leerse como una metáfora elocuente del imaginario amoroso al que nos hemos venido acostumbrando hace milenios. Pigmalión es espejo del poeta amoroso de ayer y del letrista romántico de hoy: el eterno enamorado de sus mujeres que están hechas de palabras, aquel que, como Eros Ramazotti, exclama: ¡Si no existe, me la inventaré!

Acaso para sincerar las cosas, el poeta romano Propercio llamaba “scripta puella” a su amada Cintia, la cortesana protagonista de sus poemas, lo que equivale a decir algo así como “mi muchachita escrita.” Se trata de una mujer que él mismo trazó con su stylus o punzón con el que los poetas romanos escribían sus versos sobre tablillas de cera. Una mujer cuya vida era el rollo de papiro donde quedó escrita y que el poeta guardó en su biblioteca cuando llegó la hora de escribir sobre otros asuntos acaso más relevantes.

Es de suponer que, de tanto adorar a esa amada hecha de letras, más de algún poeta pudo haber deseado correr la suerte de Pigmalión. En realidad, el efecto Pigmalión traspasa las fronteras del arte. Muchos hombres esperan que la mujer de los poemas y las canciones cobre vida en sus eventuales parejas de carne y hueso. Pero, al mismo tiempo, también esperan que esa estatua de Pigmalión, transfigurada en un cuerpo caliente, blando y animado, conserve su rigidez de estatua. Que no se mueva demasiado, que no hable demasiado alto, que no proteste. Y que nunca, por ningún motivo, se ría demasiado fuerte.

***

La risa femenina era vigilada férreamente por los poetas de la antigüedad. En su Diálogo de las Cortesanas, el poeta Luciano de Samosata describe a una mujer aconsejándole a otra cómo atraer hombres y riqueza. Para este fin, es fundamental que su amiga no suelte carcajadas “sin ton ni son” como acostumbra a hacer; más conveniente es que luzca una “sonrisa dulce y seductora.” Por lo general, los poetas antiguos solían pintar elogiosos retratos de las contenidas sonrisas de sus “muchachitas escritas.” Horacio, por ejemplo, recuerda con placer a su amada Lalage “dulcemente riendo, y dulcemente hablando.»

Sin embargo, los elogios se convertían en agresivas, enconadas injurias cuando la risa de una mujer no se ajustaba a la norma literaria. Ejemplo de ello son los procaces insultos que el poeta Catulo dirige a una mujer a quien acusa de haberle robado las tablillas donde escribía sus poemas:

¿Preguntas quién es? Pues aquella que ves caminar indecentemente, luciendo siempre una sonrisa teatral e indigesta, y con el hocico abierto como un perro.

La carcajada de la mujer aparece aquí como sinónimo de bestialidad, una idea que se refuerza a lo largo del poema donde se la aludida repetidamente como una perra. El objetivo mismo de sus versos es hacer “que se ruborice su rostro perruno.» Catulo también se refiere a la mujer como moecha putida («sucia puta»). La risa de la mujer, y su bocaza abierta de par en par sin inhibiciones, aparece así conectada a la desvergüenza y lujuria femeninas.

La misma sonrisa dulce de la amada, aquella que inspirara los ardientes elogios de los poetas antiguos, podía de pronto tornarse una risa lacerante, el peor de los tormentos del enamorado. Esto ocurría especialmente cuando la carcajada femenina resonaba en compañía de un rival, y tenía por objeto al propio poeta. Incluso Propercio teme que Cintia, su muchachita escrita, se ría de él cuando se va de juerga con otros hombres:

¡Tú, en cambio, no fuiste capaz de estar sola una noche, impía, de permanecer sola un día! Todo lo contrario, apurasteis copas entre risotadas: quizás también hubo palabras groseras sobre mí.

La dulce risa de la amada se vuelve de pronto maligna y peligrosa. Ha puesto al poeta en una posición de inferioridad. Tiene el poder de herirlo. Galatea se ha salido de control.

Una vez desatada, la risa femenina era percibida como la expresión de una sexualidad descarriada. Las imágenes literarias que vinculan la risa y el comportamiento sexual de las mujeres se pueden rastrear hasta la poesía de la antigua Grecia. Por ejemplo, se perciben fuertes y negativas connotaciones sexuales de la risa femenina en la Odisea de Homero donde Penélope, la fiel esposa del desaparecido Ulises, asediada de pretendientes, se ríe dos veces, justamente en dos momentos del relato en que su fidelidad podría verse cuestionada.

Desde la antigüedad, los hombres hemos procurado esculpir la sonrisa de Galatea en las bocas de las mujeres de carne y hueso, para así poder borrar la temible mueca de Medusa de sus caras risueñas. Pero basta que Galatea enseñe los dientes en una franca sonrisa para que los hombres nos sintamos amenazados ¿Y si el mármol se resquebraja, dejando entrever una Medusa vengativa? ¿Y si su risa transforma a Pigmalión en la sustancia pétrea de su propio oficio? Lo cierto es que detrás de cada Galatea que nos inventamos se esconde una Medusa. Y su carcajada, aunque latente, es un espolonazo al masculino afán de dominar. Ella nos dice que la escultura está viva y fuera de control. Y que, incluso, puede emprenderlas contra el escultor y demoler su ego a punta de carcajadas.

(Pausa. Se escuchan risas. El conferencista se queda mirando taciturno hacia el fondo del salón).

Bien, en situaciones como estas es cuando demostramos nuestra madurez como conferenciantes. ¿No es verdad? No me queda más remedio que hacer lo que cualquier conferencista experimentado haría en mi lugar. Haré una pausa de 3-4 segundos.

(Hace una pausa).

Beberé un sorbo de agua, toseré para aclarar la voz y continuaré con nuevos bríos.

(Bebe un sorbo de agua. Tose. Prosigue con su lectura).

Las mujeres aprenden a reír

La idea de que las mujeres de carne y hueso estén forzadas a lucir, naturalmente y a todo efecto, una sonrisa de estatua o de óleo, breve, contenida y pudorosa, en perfecta conformidad con los cánones estéticos masculinos, se prestaba también para bromas entre los poetas antiguos. Entre todos ellos, Ovidio fue sin duda el más mordaz al parodiar las normas de la risa femenina que sus propios colegas popularizaron en la Roma del emperador Augusto. En su Ars amatoria, un manual de seducción dirigido a hombres y mujeres, el poeta escribió:

¿Quién lo creería? Incluso a reír aprenden las mujeres y ganan también con ello en encanto: que sea moderada la abertura de la boca formando pequeños hoyuelos simétricos en ambas mejillas, y que el borde superior de los labios cubra la base inferior de los dientes. Tampoco deben forzarse los extremos de la boca con una sonrisa continua, sino que esta debe emitirse un trino suave y femenino.

La historiadora británica Mary Beard ha advertido que el humor de este consejo de Ovidio descansa precisamente en la idea de que la risa pueda ser objeto de instrucción ¿Quién lo creería?, pregunta el poeta. Y, efectivamente, nadie en su sano juicio podría creer que las mujeres aprenden a reír siguiendo una receta. Sin embargo, el poeta nos revela, igualmente, la receta de la perfecta sonrisa femenina, una receta en sí misma absurda y risible. Sus instrucciones altamente especializadas son simplemente impracticables ¿Cómo puede alguien controlar la aparición de dos pequeños y simétricos hoyuelos que enmarcan una boca semiabierta, mientras se ríe dulce y suavemente? ¡Y todo esto tiene que parecer natural! En realidad, como observa Beard, lo que Ovidio nos está diciendo entre líneas es: «Nadie podría jamás seguir estas instrucciones falsamente técnicas ¡Ese es el chiste!»

Pero lo que para Ovidio era un chiste, paradójicamente se transformó en la cosa más seria y necesaria para muchos hombres que, en el transcurso de los siglos, se han dedicado a fiscalizar la risa femenina. Más tarde, en el siglo XIII, una adaptación francesa medieval del Ars Amatoria, titulada La clef d’amors, presenta aquel mismo consejo paródico de Ovidio, aunque ahora como un ejemplo serio de las expectativas cortesanas sobre la risa de las damas aristócratas. De este modo, la risa ideal (rire idéal) quedará definida en el medioevo como «una pequeña risa, dulce y breve, con la boca semiabierta entre dos pequeños y encantadores hoyuelos.» Muchos manuales de conducta medievales, escritos principalmente por clérigos y destinados a educar a religiosas y muchachas nobles, recomiendan esforzarse al máximo por conseguir esta risa prudencial, dulce y modesta. La carcajada estruendosa, en cambio, debe evitarse a toda costa, pues ella se presta para las peores suspicacias.

La guía De exterioris et interioris hominis compositione, escrita hacia 1240 y atribuida al franciscano David de Augsburgo (c. 1200-1272), aconsejaba cómo debían reír las novicias en el contexto de la vida conventual: «Que vuestra risa sea leve y sin hacer muecas y dando una apariencia de mansedumbre y no de libertinaje.» La Iglesia Católica observaba con sospecha a las mujeres; debido a su culposa conexión con Eva, se las consideraba más propensas al pecado y a los excesos. Especialmente, la boca de la mujer, aquel orificio por donde escurre la risa, era considerada una puerta de goznes vencidos, en extremo vulnerable al asalto del mal. Más concretamente, tratándose de las mujeres, excesiva risa era sinónimo de excesiva carnalidad. En el imaginario cristiano medieval, el que una mujer se riera desenfadadamente con la boca abierta equivalía, en cierto sentido, a la apertura de la boca inferior o genital. No era, en consecuencia, un gesto propio de la dama medieval elegantemente vestida y adecuadamente atractiva.

La equivalencia simbólica entre las dos «bocas» del cuerpo femenino, vale decir, la confusión entre la boca y los genitales femeninos, es un motivo muy extendido en la cultura medieval. En este sentido, la exhibición de los dientes por parte de las mujeres al reír es particularmente censurada en la literatura didáctica, pues se interpreta a menudo como un signo de audacia y de apetitos incontrolados: una clara remisión a la desfachatada voracidad de la boca inferior femenina.

Del reggimento e costumi di donna, un poema didáctico escrito por Francesco da Barberino (1264-1348) y distribuido en ambientes cortesanos, también se hace eco de esta preocupación simultánea por el control de la risa y la sexualidad de las mujeres. Este poema didáctico pretende orientar especialmente a la muchacha noble que, atravesando una edad torpe y dura, se debate entre el pecado de fallar a Dios y el buen comportamiento, como medio de alcanzar la gracia. Con esta premisa en mente, se le exige moderar su discurso. Si bien no debe guardar silencio hasta el punto de no hablar nunca con nadie, la muchacha deberá escuchar mansamente a los hombres de la corte y hablar solo lo necesario, mientras que su tono de voz deberá ser bajo y su postura firme. A fin de transmitir encanto femenino con un aura de modestia, deberá evitar a toda costa reírse carcajadas. Y nunca, pero nunca deberá enseñar los dientes:

“Si algo divertido la hace reír, no debe gritar: ¡ja,ja!, o algo similar, porque al hacerlo mostraría sus dientes, lo cual no es apropiado; más bien, sin ningún sonido, debe procurar ofrecer una apariencia alegre.”

Ya en tiempos modernos, volvemos a encontrarnos con manuales de etiqueta dirigidos a un público femenino que reiteran la antigua exigencia de moderación al reír, bajo el supuesto de que la apertura desenfrenada de sus bocas podía levantar sospechas sobre la reputación de las muchachas. Jean-Baptiste de la Salle, uno de los empresarios de la educación más influyentes de la Francia pre-revolucionaria, y el primero en fundar escuelas católicas con profesores laicos en lugar de sacerdotes, volverá sobre el tema de la risa femenina en su tratado Las reglas del decoro y de la civilidad cristiana (1703). Y aquí, una vez más, nos encontramos con la advertencia a las jovencitas acerca de los peligros de enseñar los dientes al troncharse de la risa: “Esto es totalmente contrario al decoro, que prohíbe dejar los dientes al descubierto, ya que la naturaleza nos dio los labios para ocultarlos.”

Parece claro que, más que cualquier otra reacción corporal, la risa de las mujeres ha sido tradicionalmente percibida como algo perturbador y amenazante para los hombres educados en el patriarcado occidental. No cuesta trabajo entender esta obsesión masculina por la risa de las mujeres. Como regla general, la risa es contagiosa, mucho más contagiosa que el coronavirus. Es sencillo: un riente engendra otros rientes. De ahí que, en particular, las mujeres que ríen y hacen reír han sido objeto de una tenaz sospecha. Su risa habitualmente representa una negativa a tomar en serio a los hombres y, por tanto, es percibida como una amenaza al control patriarcal.

(Vuelve a oírse una carcajada desde el fondo. Le siguen luego una serie de risas aisladas desde diversos puntos del salón).

Y ya lo ven ustedes, la risa de una ha encendido las risotadas del resto de las damas aquí presentes, y pareciera que a nadie le importa un pepino la autoridad que me confiere el estar de pie en este estrado. A ver, señora, hágame el favor, ¿por qué no nos cuenta el chiste y así nos reímos todos?

(La sala explota en carcajadas estridentes que ahogan la voz del orador. Este aprovecha de beber agua, cogiendo el vaso con mano temblorosa).

Las dos bocas de la mujer

Si me lo permiten, quisiera hablarles, con un poco más de detalle, acerca del intrigante tópico las dos “bocas” de las mujeres. Como ya les comentaba, está, por un lado, aquella boca de arriba con la que se come y de la que emanan palabras. Y está, por otro lado, la boca de abajo, de la que eventualmente emanan seres humanos que eventualmente pronuncian palabras e, incluso, ofrecen conferencias ante distinguidas audiencias. Desde muy antiguo existe la creencia de que las dos bocas de las mujeres se comunican entre sí, que lo que hace una repercute en la actividad de la otra. Lo que es arriba, es abajo. Y viceversa. Cuando se abre la boca de arriba, lo propio hace la boca de abajo. Cuando se ríe la boca de arriba, también se ríe la boca de abajo.

La yuxtaposición de las dos bocas femeninas no es solo una metáfora febril. La idea también aparece recurrentemente en las sesudas disquisiciones anatómicas de la medicina occidental. Los textos médicos griegos a menudo describen el cuerpo de la mujer como potencialmente abierto por ambos extremos, con un orificio superior y otro inferior que poseen dos juegos de labios enfrentados. En su Historia Animalium, Aristóteles describía el útero “cerrándose como una boca.” En el siglo IV, Oribasio, compilador de las obras de Hipócrates, observaba que «los genitales de la mujer desembocan en el útero, como una boca.” En la Edad Media, Isidoro de Sevilla sugirió que la etimología de la palabra «vulva» se remontaba latín “valva,” que significaba «la puerta o el portal del vientre,” destacando que esta función también es propia de la boca.

Los padres de la Iglesia católica y otros teólogos medievales también aludieron con insistencia a la doble boca femenina y no perdieron ocasión para emplear esta fórmula de las formas más infamantes. Mientras para Tertuliano la mujer era ella misma un orificio por donde ha entrado el pecado al mundo —la puerta del diablo (diaboli ianua) —, San Jerónimo se refirió a la os vulvae o “boca de la vulva” cuya insaciabilidad la asemejaba al mismísimo orificio del infierno. Inspirándose en esta infernal boca vulvar, la Edad Media nos dejó un sinnúmero de ilustraciones representando la puerta del infierno bajo la forma de un monstruo de afilados colmillos que devoraba a los pecadores y que recordaba asimismo los genitales femeninos.

La entrada al infierno era un orificio femenino. La carcajada femenina era el abismo con su continua risa infernal, con su bocaza abierta tragándose a la Humanidad pecadora. Más tarde, en aquel siglo XV que marca ocaso de la edad media y la aurora del mundo moderno, los autores del Maleus Malleficarum, el famoso manual para la caza de brujas, se apoyaran en aquella misma imagen para afirmar que «toda brujería proviene de la lujuria carnal, que en las mujeres es insaciable.” La “os vulvae,» añaden, “es el origen y el final de la lujuria.”

La idea de que la boca de las mujeres era el duplicado de su vulva y que esta, a su vez, era la mismísima entrada al viscoso foso del infierno, puede parecer un desvarío propio tiempos de supercherías y oscurantismo religioso. Sin embargo, el tópico de las dos bocas de las mujeres asociado con la censura de la risa femenina siguió gozando de estupenda salud aun en el clima supuestamente más moderado y racional de la Ilustración. En su reciente libro Le rire de les femmes, la historiadora Sabine Melchior-Bonnet ha señalado que, en tiempos de Molière (siglo XVII), el que las mujeres exhibieran los dientes al sonreír era considerado casi tan obsceno como mostrar un pecho. Esta misma autora nos comparte otra anécdota ilustrativa. En 1787 el palacio de Versalles fue escenario de un petit escándalo cuando Elisabeth Vigée Le Brun, retratista de la corte, presentó una pieza donde se representaba a sí misma con su hija pequeña en el regazo. La artista se retrató en una pose convencional que, dicho sea de paso, no desafiaba los cánones estéticos en boga. Salvo por un detallito que despertó estupor palaciego: madame Le Brun osaba sonreír tan plenamente en la pintura que dejaba al descubierto su dentadura. La artista fue por esto acusada de indecorosa. “Esta afectación está especialmente fuera de lugar en una madre” sentenciaba Mémoires Secrets, popular periódico de chismes de aquel tiempo que cubrió el incidente.

Hasta el día de hoy las dos bocas de la mujer se funden y confunden en nuestro imaginario con más regularidad de lo que nos percatamos. La focalización en la boca, como parte extremadamente sensual del cuerpo de la mujer, es un motivo ampliamente explotado en la cultura contemporánea. La vemos en los modernos anuncios que hacen un zoom directo a los sensuales labios de la modelo, a menudo acentuados con un brillante lápiz de labios; o la lencería de Victoria’s Secret que presenta estampados de sensuales besos rojos generosamente esparcidos por toda la ropa interior. Automáticamente, la boca es percibida ícono de la sexualidad femenina. La conexión entre ambas partes del cuerpo sigue reflejándose en el lenguaje moderno. Está en la propia analogía -tanto a nivel visual como lingüístico- entre los labios. Y está también presente en las obscenidades que aplican la imaginería de la boca a los genitales y a los actos sexuales, donde el pene queda asociado a la lengua y al bocado, mientras que la vulva es la boca voraz que ingiere el pene-lengua-comida. Puede decirse, entonces, que el tópico de las dos bocas de la mujer ha atravesado la historia del occidente patriarcal como una manía cultural. Conforme a este constructo cultural, la risa que llena la boca de la mujer es también una risa circulando por debajo de sus faldas: su risa es el índice de una sexualidad depredadora.

En última instancia, el ancestral temor masculino a la risa femenina, en especial cuando esta deja al descubierto los dientes, así como el tópico de las dos bocas de la mujer, pueden entenderse a la luz del modelo mítico de la “vagina dentada,” la boca metafórica repleta de dientes asociada a la fantasía masculina de las mujeres como castradoras/decapitadoras de los hombres. Lo cual nos conduce nuevamente a la gruta de las gorgonas y a Medusa, quien fue interpretada como una versión particularmente desagradable de la vagina dentada por muchos pensadores del siglo pasado. Como si se hubiese mantenido petrificada desde los griegos a esta parte, Medusa sigue siendo una figura representativa de la monstruosidad femenina, la mujer fatal prototípica, sensual y feroz, cuyo sexo que abre las fauces es una invitación tanto al goce como al caos y la disolución.

En un breve aunque influyente texto titulado La cabeza de Medusa, Sigmund Freud desempolvó el viejo mito de la gorgona para hablar de la transposición de los genitales femeninos a las partes superiores del cuerpo en el simbolismo onírico. En particular, para el padre del psicoanálisis la cabeza de serpientes de Medusa representaba la monstruosidad vaginal: “el órgano maternal adulto rodeado de una cabellera de pelos cuya visión da escalofríos al joven adolescente que echa un vistazo.»

Medusa se convierte en ícono de la vagina materna, una terrible vagina dentada rodeada de palpitantes serpientes como vello púbico. Freud entiende que la contemplación de la Medusa genital encierra la más aterradora verdad para los hombres: ¡las mujeres no tienen pene! Argumentando que el niño que crece renuncia a su creencia en el pene de la madre cuando descubre que la hembra está «castrada,» Freud identificó la castración precisamente con la decapitación de Medusa a manos de Perseo. La gorgona genitalizada se muestra como algo deseable y aterrador. Seduce y repele los deseos sexuales, enseñando los aterradores genitales de la Madre, dotados de múltiples serpientes fálicas que pretenden sustituir al pene. De esta manera, la Medusa freudiana funde en una imagen el complejo de castración y el horror ancestral que el sexo femenino, nuestro oscuro lugar de origen, ha despertado entre los hombres.

Bajo el influjo de Freud, el pensamiento del siglo XX continuó insistiendo en la homologación de la boca y la vulva de la mujer. En su novela Trópico de capricornio, decía Henry Miller que «hay coños que ríen y coños que hablan… hay coños caníbales que se abren de par en par como las mandíbulas de una ballena y te tragan vivo.” Jean Paul Sartre, filósofo del existencialismo, también describe el sexo femenino como “una boca, y una boca voraz que devora al pene.” Agrega Sartre que el acto amoroso es la castración del hombre, pero esto se debe sobre todo a que “el sexo femenino es un orificio.” Dado que su sexo es en sí una ausencia, la mujer “incompleta” solo puede hallar plenitud a través del hombre, dador de vida, quien paga después su entrega con la castración provocada por la insaciable voracidad femenina.

Inspirado también en las ideas de Freud, el pintor surrealista René Magritte retrató un rostro femenino que veía por los pezones y hablaba por la vagina al que tituló Le viol (La violación). La figura retratada en Le viol es, al igual que Medusa, una mujer decapitada, sin rostro, sin identidad; aquí la violación consiste precisamente en que se la personifique por medio de sus partes privadas. Pero, pese a esta anulación de su identidad, la mujer luce una sonrisa púbica y burlona, cuya visión petrifica (horroriza y excita) a los hombres. Análogamente, el patriarcado, simbolizado en la figura de Perseo, ha asumido que basta con decapitar (violar/anular/dominar) a Medusa para terminar con su poder terrorífico. Sin embargo, su sexo, siempre voraz en potencia, sigue musitando el recuerdo de una revancha antigua pero inminente, la revancha de las mujeres cuyo poder fue usurpado al comienzo de esta historia milenaria.

***

Para cerrar esta conferencia y dejar un abrebocas para las exposiciones y debates que vendrán a continuación, quisiera confesar lo que, a estas alturas, les parecerá obvio: los hombres educados en el patriarcado no nos atrevemos a mirar de frente a Medusa. No la miramos porque nos hemos persuadido de que ella lleva la muerte en los ojos. No resulta casual, entonces, que desde el mito griego hasta Freud, el temor a la Gorgona haya sido mayormente descrito como un temor a mirar. A ello apuntaba la crítica literaria feminista Hélène Cixous, en su famoso artículo “La risa de la Medusa”, cuando nos desafiaba a mirar de frente a la Gorgona: “Solo tienes que mirar a Medusa de frente para conocerla. Y no es mortífera. Es hermosa y se ríe”.

Bastaría, entonces, con detenernos a mirar de frente a Medusa para entender que no hay nada verdaderamente mortal en ella. No en vano aquel mismo mito antiguo que nos la pinta como un monstruo con cabellera de serpientes también nos deja entrever un carácter afirmativo y creador de la Gorgona. El mito es claro en señalar que, al momento de ser asesinada por Perseo, Medusa estaba embarazada (posiblemente de Poseidón). Sabemos que, incluso, tras ser decapitada, de su cuerpo brotó el caballo alado Pegaso. No obstante, el patriarcado occidental se ha encargado de oscurecer toda faceta positiva y potencialmente creativa de Medusa. No debemos verla, sino temerla. Tampoco debiéramos molestarnos en oírla y conocer lo que su risa tiene que decirnos.

El colofón del mito nos dice que su cabeza fue colgada luego en el escudo de Atenea, transformada en el emblema silente de la cultura de la muerte y la dominación que se ha extendido hasta nuestros días. Con el paso del tiempo, la cabeza de Medusa reaparecerá tallada en las armaduras y corazas de emperadores y reyezuelos; colgada en muros y puertas de las fortalezas; retratada en lienzos, en las portadas de doctos tratados filosóficos y en tantos otros escudos de la identidad masculina patriarcal. Pero aun desde esos lugares tan inconfortables Medusa siempre se las arregla para enseñarnos una lengua colgante, una cara burlona. La misma cara que seguramente vio Perseo cuando, con la espada en alto y el escudo medio ladeado, mirando fijamente el reflejo de Medusa, tragó saliva y se arrojó hacia ella, pensando: “Una tragedia está a punto de ocurrir, y tú ¿te ríes? ¿De qué te ríes, de qué te ríes, de qué? ¡De qué!”.

(El público vuelve a estallar en risotadas, ahora seguidas por una estruendosa salva de aplausos. El conferencista sonríe incómodo, dudando si su conferencia fue todo un éxito o todo un fracaso).

***

Acabada la conferencia, la risueña señora se puso de pie y se acercó hasta el podio sin molestarse en contener la cascada de su risa. Y no bien estuvo parada justo frente a mí, dejó caer su negro velo y me enseñó unos dientes afilados, semejantes a estalactitas y estalagmitas. Solo recuerdo que me perdí por un instante en la gran caverna de su boca, perdí el equilibrio y acabé cayendo a sus pies como un peso muerto.

“¿Querías saber por qué me río, conferenciante?”, me preguntó la señora risueña. Y, entonces, sin que yo alcanzara a responder, le oí decir:

Los mitos de los hombres me dan ganas de reír

El mito de Perseo, especialmente, me da ganas de reír

La dura espada de Perseo me da ganas de reír.

Que los hombres asocien lo femenino con la muerte me da ganas de reír.

Que el miedo se las ponga tiesa, me da ganas de reír.

La risa de Medusa me da ganas de reír.

La hermosa bocaza de Medusa, abierta de par en par, me da ganas de reír

Su boca de arriba me da ganas de reír.

Su boca de abajo me da ganas de reír.

Que ambas bocas les pongan las vergas de piedra me da ganas de reír.

Que devoren las vergas hasta dejarlas chiquitas y fláccidas

como una manga sin brazo,

como un odre vacío,

como el buche de un pavo,

como una oruga moribunda,

como un arma impotente, ¡me da ganas de reír!

Me río con la boca de arriba.

Me río con la boca de abajo.

Me río porque soy cómica y a extraer material de la vida es a lo que me dedico.

Me puse de pie y me sacudí el pantalón. La cara me quemaba de la vergüenza. De todas formas, me atreví a preguntarle: ¿de casualidad conoce usted el chiste de Medusa?

¡Claro!, dijo ella. ¡Es un chiste viejo, muy viejo, tan viejo como el mundo!

Le pedí que me lo contara. Pero ella me miró con el ceño fruncido y guardó silencio. Al fin, respondió: tú no lo entenderías.

Pero ¿no podría usted explicármelo?, insistí. La pregunta le hizo gracia.

¡Los chistes no se explican!, me dijo.

Y, como yo insistiera, se puso a hacer gestos obscenos y a lanzar burlas e insultos en un griego antiguo muy correcto, aunque poco castizo, que me hicieron retroceder bruscamente. Mejor ni

intentar una traducción de sus palabrotas; lo más seguro es que el editor de estas páginas pone el grito en el cielo o las reemplaza por una seguidilla de serpientes y sapos. Solo diré que la serie de improperios la remató con la palabra ἀλαζών, es decir, alazón, es decir, farsante, es decir ¡impostor! De todos sus insultos, ese fue sin duda el que más me dolió. Cuando la metralla de improperios se detuvo, noté que la señora risueña había tomado mi lugar en el podio.

Lo último que recuerdo es que unas manos femeninas me condujeron hasta la puerta de aquel salón. Junto con agradecer mi presencia, se me explicó sucintamente que el siguiente segmento del programa tenía carácter reservado. Quise saber el nombre de la nueva oradora. Me giré para preguntarlo, pero me encontré con una sólida puerta de acero que se cerró en mis narices. Desde adentro aún podían oírse risotadas de la audiencia y algunas voces diciendo: “¡Honor a la que merece honores! ¡Baubo adelante!”.

Extracto de La Humorista de Eleusis. Una historia de la risa femenina desde la Antigüedad hasta la caza de brujas